Introduzione

La rivoluzione non è una sommatoria di atti, né una valutazione morale su ciò che è giusto o sbagliato, e ancora meno un momento in cui esplodono all’improvviso tutte le contraddizioni. La rivoluzione è un processo in cui si misura l’ampiezza o i limiti della nostra strategia. “Noi” rivoluzionari di oggi partiamo da una situazione di separazione e isolamento totale, in cui la fiducia tra le persone è quasi inesistente e qualsiasi cosa è più desiderabile della lotta e della rivoluzione stessa.

Per anni abbiamo teorizzato il fatto che i quartieri non esistevano. Per quartieri intendiamo posti pieni di relazioni, di partecipazione da parte della gente nelle questioni che riguardano il territorio, dinamiche storiche di cooperazione e mutuo soccorso che li differenziavano dal resto della città. Nulla di tutto questo esiste da tempo e la sconfitta degli anni 70 è stato l’inizio di decenni di abbandono e di imborghesimento dei quartieri popolari. Questo però non vuol dire che non esistano delle possibilità di vita diverse da sperimentare in un determinato territorio.

Partiamo da ciò che non c’è e potrebbe esserci. Nulla è di per sé rivoluzionario e nemmeno noi lo siamo. E’ piuttosto nella ricerca, nella sperimentazione e nel mettersi in gioco che possiamo creare delle situazioni rivoluzionarie.

La rivoluzione non arriva, stiamo forse perdendo tempo?

Se in tutti questi anni le cose non hanno preso una svolta è perché abbiamo affrontato il problema da un punto di vista sbagliato. La rivoluzione non è un momento storico in cui la borghesia viene sostituita da un proletariato in armi dopo una battaglia decisiva. E’ rivoluzionario tutto ciò che riusciamo a costruire ogni giorno e che diventa potenza in grado di imporre una geografia affettiva e politica diversa da quella che viviamo oggi.

Nulla di questo può avvenire se non abbiamo una minima idea di ciò che intendiamo per vittoria e per rivoluzione, e se non sappiamo quale rapporto di forza vogliamo contrapporre ai nostri nemici o quale potenza materiale vogliamo sviluppare. Cosa ci serve per essere felici? Quanti siamo e quanto siamo disposti a metterci in gioco? Dalla risposta a queste domande dipende qualsiasi possibilità rivoluzionaria e sarà poi nella cura, nel costruire, nel fornirci di mezzi materiali e nello sperimentare il comunismo che riusciremo a costruire un vero movimento rivoluzionario in grado di saper autogestire un territorio e di guadagnarsi l’impunità. Ad essere chiamati in causa non saremo più “Noi compagni” ma un intero territorio, un’intera comunità.

Ciò che stiamo vivendo ora sono le conseguenze di decenni di interventi politici schizofrenici diffusi nelle città senza una strategia dietro, un terreno solido dove poter camminare, un linguaggio comune con le persone che si pretendeva di coinvolgere. Tutto questo ha aumentato la desolazione e allontanato la rivoluzione come desiderio e possibilità. Ora è necessario aprire una nuova sfida: come si può vivere in modo rivoluzionario e aumentare la nostra potenza? Bisogna tornare a stare nei territori e trovare un linguaggio e dei gesti comprensibili ai suoi abitanti. Il tempo dei centri sociali è finito.

Perché partire da un territorio?

Per troppo tempo abbiamo nascosto la nostra mancanza di strategia rivoluzionaria dietro all’elogio dei momenti di accelerazione, in cui effettivamente succedeva quello che teorizzavamo: incontri, amori, legami, spazi di discussione e non assemblee noiose, e soprattutto azione, tanta azione: dalla costruzione di ciò che serviva per affrontare la lotta agli scontri con la polizia.

Non ci siamo mai chiesti se dietro a questa improvvisa consapevolezza e voglia di mettersi in gioco di persone di ogni età in un territorio non ci fosse la scommessa di qualche gruppo di compagni. Compagni che per anni si erano dovuti seguire assemblee cittadine, manifestazioni di indignazione e tutto quello che solitamente odiamo del cittadino, compreso il suo modo pacato e “ingenuo” di vedere il nemico che lo circonda e che addirittura si alimenta della sua debolezza.

La Val di Susa non è nata dall’oggi al domani, dietro ci sono dei comitati e dei legami di fiducia che si sono creati, ci sono le botte prese che hanno fatto crescere la consapevolezza che la violenza è solo una questione strategica e non morale. Ci sono centinaia di assemblee tra persone che hanno imparato a prendersi cura del proprio mondo e della propria vita e anche di quella altrui dopo aver subito sulla propria pelle le ingiustizie dello stato e della polizia.

E’ necessario partire da un territorio perché non si può mettere in collegamento le comuni in giro per il mondo se non se ne ha una in cui sperimentare ciò che le altre ci hanno insegnato, e non possiamo spingere altri a crearne di nuove se non abbiamo da esportare un esempio, una prassi più che una teoria. La magia sta nel fatto che dopo mesi e anni di lavoro nei territori troviamo sempre più di quanto cercavamo.

Abitare come presupposto per ogni intervento politico

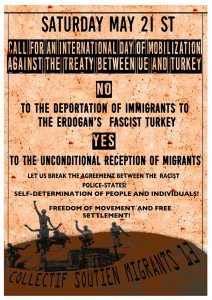

Ci sono esperienze che ci formano e ci fanno vedere il mondo da una prospettiva diversa. Un esempio di questo è stato il presidio No Borders di Ventimiglia: un confine, un posto di transito che all’improvviso diventa presidio, campeggio, punto di appoggio, un luogo di aggregazione dove si discute in varie lingue. Una base politica per affrontare il razzismo della frontiera Europa. Ragazzi di tutta Italia che prima non avevano mai militato direttamente in nessuno dei collettivi storici italiani, all’improvviso iniziano a parlare di legami, incontri, affetti, invece che di assistenzialismo, pool legale, diritti costituzionali,ecc.

La forza di Ventimiglia sta nel fatto che come in Piazza Tahir, al campeggio di Chiomonte, Piazza Taksim, Piazza del Sol intorno a una lotta contro un’ingiustizia si scopre la vita, la felicità di lottare insieme, di costruire con le proprie mani qui ed ora un’alternativa alla miseria che ci vogliono imporre. Si scopre che forse non vale la pena andare fino in Germania a trovare un futuro migliore, perché il futuro è già qui, nella solidarietà e nell’amicizia, nella gioia del amico che ce l’ha fatta grazie al nostro aiuto e nella rabbia per i ragazzi chiusi in un container dalla gendarmeria francese.

Abitare un confine, trasformare l’indignazione e la rabbia in potenza collettiva, mettere a disposizione mezzi e saperi. Quando parliamo di abitare non ci riferiamo solo alla lotta per la casa o all’occupazione, ma al fatto di creare nuove geografie, stravolgere i territori che sembrano inabitabili e renderli luoghi dove è piacevole stare, da dove non vorremo mai andarcene. Tutto questo finisce quando diventa solo un momento di passaggio e non qualcosa che deve resistere e svilupparsi, perché i rivoluzionari non possono permettersi di mancare un’occasione come quella di Ventimiglia. Quando si dice “portare Ventimiglia ovunque”, per “Noi” rivoluzionari vuol dire esportare quella esperienza e adattarla alle particolarità del proprio territorio, contribuire a creare una rete nazionale e Europea in grado di rompere le barriere del razzismo e della governance capitalista.

L’esperienza dell’Ex Cuem alla Statale di Milano ha da insegnarci il fatto che anche in un ambiente difficile e atomizzato come quello universitario ci sono delle possibilità. Ai tempi tanti compagni lavoravano su un piano totalmente diverso, e il fatto di aver avuto la possibilità di incontrare gente nuova ha permesso di vedere quel luogo con un’altra prospettiva come era successo in Val di Susa. Incontrarsi e discutere con compagni di altre realtà politiche con cui si condivideva la stessa lotta è stata una novità che ha stravolto per un periodo gli equilibri meschini del movimento milanese.

L’alchimia derivava dal fatto che insieme si condivideva un’esperienza e una lotta che riempiva di gioia, e questo ha fatto in modo che tutti si mettessero in gioco. Quando si sono messi di mezzo gli equilibri delle parrocchie, automaticamente è finito l’entusiasmo e i calcoli hanno preso il posto della lotta.

Percezione comune delle possibilità e dei limiti

Il mondo che ci circonda è il mondo dove agiamo, dove ci muoviamo. Capire come funziona e cosa si muove al suo interno è importante per disegnare una strategia da applicare nel territorio dove agiamo. Partire da un’idea e riempirla di prospettive, dei sogni di ognuno, dell’energia di tutti; analizzare ogni passaggio, ogni vittoria e ogni sconfitta porta allo svilupparsi di un piano di consistenza comune, che fa di ognuno di noi una potenza e non un gregario o un semplice spettatore. Pensando al Giambellino, possiamo vedere come non sia stato un percorso monolitico, ci siano stati vari passaggi e ognuno di questi ha visto crescere tanti compagni che si sono dovuti confrontare con la realtà del quotidiano e della lotta che si porta avanti. Qui la teoria si è dovuta adattare a un linguaggio comprensibile da chi abita il territorio, a un tatto sviluppato nell’agire a seconda del contesto in cui ci si è trovati e che solo chi lo conosce e lo vive può comprendere.

Se non si ha una percezione comune non è perché ci sono punti di vista diversi, ma perché a volte qualcuno è immerso nella lotta e qualcun altro è ancorato a se stesso e ai propri principi. La contrapposizione ha senso se si oppongono dei percorsi e dei modi di intervento, non dei dogmi morali o ideologici. L’esperienza ci insegna che quando ci siamo, quando ci crediamo, la consapevolezza di contribuire alla costruzione di una potenza rende il nostro intervento parte della vita stessa che sogniamo e che stiamo realizzando e non militanza fine a se stessa.

Combattere un nemico organizzato per impedire la rivoluzione

Qualcuno anni fa diceva che eravamo il 99%, peccato che quell’1% sia organizzato al punto tale da rendere inutile ogni nostro intervento. Forse sarebbe il caso di prenderne atto e partire da questa semplice consapevolezza: davanti a noi c’è un nemico organizzato per impedire la rivoluzione e per mantenere la propria egemonia culturale e politica.

Uno degli errori più grossi che possiamo commettere oggi è non essere organizzati, tagliarci le ali da soli o avere paura di divenire potenza. Spesso si rischia di avere una visione minimalista delle cose, come se tutto girasse intorno a noi e ai nostri quattro amici e come se il problema dell’organizzazione riguardasse il semplice desiderio di diventare struttura. La verità è che ogni cosa che facciamo nella vita ha bisogno di organizzazione: dalla scuola, all’università, al lavoro. Dobbiamo organizzare il nostro tempo, calibrare i nostri impegni, scegliere quando possiamo fare una cosa e quando no. Il fatto che la rivoluzione abbia bisogno di compagni organizzati è un’ evidenza che non può più essere ignorata, perché senza questa consapevolezza la potenza rimane ferma e col tempo si esaurisce.

Proviamo ad immaginare un quartiere in cui è attiva una palestra, un ambulatorio popolare, una scuola comunitaria e una scuola di calcio. Dove abbiamo un laboratorio di falegnameria, una trattoria autogestita e un forno dove fare il pane o la pizza. Allo stesso tempo una libreria, uno sportello del lavoro e un altro sulla casa. Un’assemblea sulle questioni di genere, un mercatino dell’usato, ecc ecc. Come possiamo immaginare di poter fare queste cose se non siamo organizzati sia per far funzionare la potenza collettiva, sia per coinvolgere le persone che conosciamo in queste attività? Anche nelle conoscenze che facciamo ci vuole la parte qualitativa e il suo raggiungimento è in subordine a questa organizzazione.

Abbiamo bisogno di prenderci cura di ogni passaggio, di ogni gesto, di ogni azione che facciamo, avere cura della potenza che vogliamo costruire, perché senza questa cura e attenzione non potremmo mai raggiungere i nostri obiettivi. La disciplina che ci deve caratterizzare in ciò che facciamo deve essere verso quello in cui crediamo e che stiamo costruendo. E’ chiaro però che se non ci crediamo non avremo ne la disciplina, ne la cura, ne il tatto, necessari per portare avanti il nostro agire e finiremmo per rinchiuderci nell’auto-celebrazione di una presunta spontaneità il cui unico metro di misura è il nostro personale sentire, sancendo così la nostra sconfitta.

Perché intervenire e non lasciare che ogni cosa si sviluppi da sola?

Lo spazio non è neutro, in esso ci sono dei legami, delle abitudini, delle storie, delle paure. Arrivare in un quartiere non vuol dire “colonizzare” un territorio, ma imparare ad abitare in modo diverso ogni spazio, capire le dinamiche che ci sono al suo interno, prendere parte in mezzo a tutte le sue contraddizioni.

In Giambellino ad esempio la maggior parte dei suo abitanti sono anziani, persone che si sentono tradite e abbandonate da tutti: dalle proprie famiglie e dalle istituzioni, hanno paura di tutto e di tutti. Esistono delle comunità migranti che nei cortili dove vivono hanno saputo tessere dei legami e farsi riconoscere. Questi convivono con una piccola “malavita” che si arrangia e tira avanti senza però terrorizzare il territorio e i suoi abitanti. In Giambellino noi siamo gli antirazzisti, ma anche “quelli dei centri sociali”, quelli che aiutano la gente, ma anche quelli che occupano le case fregandosene di chi è in lista, quelli che aiutano i bambini e gli anziani, ma anche quelli che portano degrado. Dentro questa schizofrenia però ci stiamo e prendiamo parte e dentro queste contraddizioni l’immaginario cresce sempre di più.

La comunità sudamericana arrivata grazie alle occupazioni del comitato e prima pressoche inesistente, ora piano piano sta trovando i propri spazi in quartiere, tessendo i propri legami e adattando la propria cultura rispetto alle altre con cui si trova a vivere nel quotidiano. Gli occupanti in generale attraverso il vivere il quartiere sono l’avanguardia di un modello di vita fatto di solidarietà e amicizia. Se fanno un lavoro nel proprio cortile è un aiuto per tutti che porta crescita e questo fa in modo di mettere in discussione la figura degli “attivisti dei centri sociali”. Tutto questo avviene perchè decidiamo di intervenire.

In Giambellino ci sono le stesse persone di prima, con tante famiglie nuove che hanno portato una nuova prospettiva al quartiere, ci sono le stesse contraddizioni ma anche delle nuove possibilità che prima non c’erano, il racket è diminuito grazie alla solidarietà come presupposto per le occupazioni. Abbiamo trovato i nostri spazi e ogni giorno è una lotta per avere dei nuovi amici, per aumentare la potenza del comitato e per eliminare la paura e la diffidenza.

Intervenire non vuol dire ignorare tutto ciò che di diverso si muove nel territorio, ma imparare a convivere con tutto ciò che c’è in esso, capendo le giuste distanze e i giusti avvicinamenti secondo il momento e il contesto. Se in Giambellino possiamo parlare di intervento rivoluzionario non è per gli enunciati che nel tempo si sono dovuti confrontare con la realtà del territorio, ma perché ciò che stiamo costruendo ha di rivoluzionario la messa in gioco di tante persone diverse tra di loro che si trovano nel quotidiano per discutere di come rendere la propria vita migliore. Questo piano non esisteva per loro, come per nessuno dei compagni lì presenti, prima di novembre dell’anno scorso.

Cosa intendiamo per potenza collettiva

La qualità e il senso della vita che vogliamo dipende da quanto siamo in grado di costruire con le nostre mani il mondo che desideriamo e da come riusciamo a collettivizzare i saperi individuali. La potenza è tutto ciò che ci facilita la vita e ci rende autonomi rispetto al capitale. Perché è questo il senso che dobbiamo dare alla lotta, costruire qui e ora il nostro mondo, prenderci quello che ci serve, organizzarci per fare aumentare questa potenza.

Una lotta e un progetto politico hanno bisogno di mezzi materiali: avere un laboratorio di falegnameria o un forno a parte darci la gioia di lavorare insieme in un progetto comune ci può permettere di avere un contatto reale con questo mondo in cui il capitalismo ha una risposta per tutto. Abbiamo disimparato a fare un sacco di cose o forse non abbiamo mai imparato a farle.

Il piano di consistenza serve per indirizzare le idee e i progetti in un’ottica di crescita comune. Abbiamo bisogno di una padronanza collettiva e non individuale delle tecniche e dei saperi per fare crescere la nostra potenza. E’ costruendo questa potenza nel quotidiano, fornendosi di mezzi materiali, che si riuscirà a destituire questo mondo marcio, almeno dove siamo, dove agiamo. Il resto significa collegare le comuni, collegare le potenze materiali in giro per l’Italia, per l’Europa e per il mondo.

Sulla divisione tra compagni e popolazione, tra “noi” e la “gente”

Partiamo da un presupposto chiave: la nostra lotta è una lotta di massa, non una lotta fatta da chi pensa di aver già capito tutto e vede gli altri come dei semplici burattini dimenticandosi chi era prima di aver conosciuto i compagni e aver iniziato ad avvicinarsi alla lotta. Queste persone condividono una frustrazione di fondo e riproducono all’infinito dei club dove si può entrare solo con la tessera “compagni affini”. Una lotta di massa non si basa unicamente sulla questione numerica, ma soprattutto sulla scommessa di riuscire ad avere un rapporto quantitativo e qualitativo allo stesso tempo, un coinvolgimento reale delle persone nelle lotte e nei percorsi che si portano avanti. Ed è questa la cosa più difficile che richiede più attenzione e tatto per rendere desiderabile la rivoluzione alle persone che ci circondano, trovare un linguaggio comune con chi abita un territorio, cercare modalità per guadagnare la fiducia della gente.

La questione delle masse è stato sempre il punto di scontro con tanti compagni che nascondono la propria incapacità di agire nell’esistente dietro la critica sterile delle masse. Chi ambisce alla costruzione di una potenza collettiva, al vedere avanzare e allargarsi il proprio terreno, non può non porsi il problema di riuscire ad attivare percorsi di partecipazione, di passare dal bisogno all’autonomia.

La divisione tra compagni e il resto degli abitanti di un territorio è qualcosa che giova solo ai nostri nemici, facilitando il lavoro di isolamento che portano avanti nei confronti di ogni lotta o collettivo politico. Da soli ci emarginiamo e ci mettiamo all’angolo illusi di aver capito tutto e che gli altri siano invece parte del problema. Pensare questo vuol dire negare l’essenza del capitalismo, non partire dalla consapevolezza che tutto si basi sulla separazione e la mancanza di relazioni. “Noi” compagni dobbiamo fare il contrario, essere parte della popolazione, della gente, del territorio, agire nelle contraddizioni imparando a leggere gesti, abitudini e paure, cercando di trovare in tutto questo delle possibilità. Fare degli incontri il nostro asso nella manica, lasciarci contaminare, rendere visibile quello che vogliamo fare e perché lo facciamo.

Molto spesso ci si trova invischiati in un falso problema quando si ragiona su chi debba dettare i tempi di una situazione, se i compagni o gli altri presunti “soggetti” in campo, siano essi occupanti, migranti o studenti. Da un lato c’è l’arroganza dei militanti che si percepiscono come un’avanguardia perfettamente in grado di dirigere un processo politico, dall’altro una volontà di farsi da parte che in realtà nella frase “devono decidere loro” tradisce un paternalismo di fondo e mantiene una separazione invece di costruire un piano di consistenza comune. Questo fa in modo di provare a rovesciare il tavolo, di far ritrovare isolati gli sbirri, lo stato e qualunque forma di organizzazione che preveda lo sfruttamento e la speculazione sulla povertà e sulla miseria. Facendo così possiamo invertire la tendenza attuale e i nostri nemici dovranno cambiare strategia o meglio dovranno per forza di cose mostrare il proprio volto. Non potranno più chiamarci terroristi o dipingere un quadro fatto di pochi cospiratori pericolosi, al massimo ad essere sotto accusa sarà un intero territorio, un’intera comunità, una forma di vita e qui le cose cambiano.

Sportelli, bisogni e forme di vita

Spesso si dice che le persone incontrate tramite gli sportelli, che sia per uno sfratto, un’occupazione o per la questione delle bollette, le incontriamo solo sul bisogno e non sulla base di una comune tensione rivoluzionaria. E’ certamente vero, ma questo dovrebbe stimolarci ad una riflessione. La forma di vita dei compagni molto spesso si basa su un comune rifiuto del mondo, sul quale ci si trova e rispetto al quale ci si organizza, ma che troppo spesso prende il sopravvento a scapito della reale costruzione di un’esistenza rivoluzionaria nella sua materialità. Il punto in comune diventa negare questo mondo piuttosto che costruirne un altro. In questo contesto passa in secondo piano il fatto che realmente si sia in grado di vivere un presente diverso grazie al dispiegarsi di una potenza che è tanto affettiva quanto materiale. Quando a vivere insieme sono solo compagni possono non preoccuparsi che ciò di cui si parla sia effettivamente realizzabile, effettivamente vivo, perché basta la consapevolezza di un sentire comune che però troppo spesso rimane un’enunciazione vuota.

In uno sportello contro la crisi non bisogna vedere solo un escamotage per attivare nuovi incontri ma la volontà di costruire una forma di vita che sia realmente più desiderabile di quella che offre la metropoli. E questo non significa abbassare le proprie pretese, rinunciare o scendere a compromessi per venire incontro ad un soggetto che supponiamo più “debole” (come quando chi vuole giustificare la propria immobilità gioca il jolly delle “famiglie” da tutelare), ma piuttosto rilanciare la posta in palio della scommessa rivoluzionaria, affermando che può essere assunta da chiunque e che non si tratta di una strada fatta di sacrifici, rinuncie e frustrazioni di qualcuno che si rinchiude nel rifiuto di un mondo che sarà sempre più forte di lui.

Costruire un territorio resistente vuol dire realizzare un tessuto in cui si possano crescere bambini, curarsi, studiare e vivere veramente meglio di come vivremmo normalmente. E per fare questo si parte dai bisogni, dalla capacità di costruire un rapporto di forza collettivo che migliori fin da subito la vita in tutti i suoi aspetti. Organizzandosi rispetto ai bisogni, anche a quelli più immediati e magari di natura solo economica, si dissipa la coltre disordinata di parole con cui troppo spesso si ammanta una vita che di rivoluzionario ha poco e si comincia nell’immediato a mostrare la potenza che si può esprimere lottando insieme.

Questione strategica e non militare

Succede spesso che in mancanza di prospettive rivoluzionarie o di voglia di sporcarsi le mani e confrontare la propria ideologia e pensiero col reale si faccia appello a dei miti. Questi possono essere di due tipi. Il primo riguarda i governi socialisti sudamericani o le esperienze “comuniste “ come l’Urss o l’ex Jugoslavia, ed è la via di tanti orfani della sinistra che trovano ispirazione in queste esperienze senza mettere in discussione le contraddizioni e le dinamiche repressive che in questi regimi si sviluppano o si sono sviluppate, spacciando per rivoluzionario un capitalismo di stato che non ha mai eliminato lo sfruttamento dell’uomo sull’uomo e che nella maggior parte dei casi nasconde e ha nascosto la propria vigliaccheria dietro alla criminalizzazione dei movimenti.

L’altro mito riguarda l’esperienza delle avanguardie armate di vari paesi o territori. Nell’intento di esaltare l’azione a tutti i costi si fanno esempi di alcune esperienze di lotta armata che vengono motivate solamente dal fatto che combattevano l’imperialismo, il capitalismo o gli americani. La questione è che ogni territorio ha le proprie caratteristiche e ogni gruppo armato ha avuto sempre un contatto col territorio in cui si trovava ad agire ed era sempre chi viveva il territorio ad appoggiare la lotta armata, dopo che ogni “prospettiva democratica” si era esaurita. Così questi gruppi diventavano avanguardie di un sentire generale, di una popolazione in armi. La scelta della lotta armata è sempre stata una scelta strategica e non una questione di muscoli, ma soprattutto la necessità delle popolazioni di arrivare ad affrontare una guerra civile o una guerra contro lo stato è sempre derivata dalla difesa di un sentire comune di migliaia o addirittura di milioni di persone.

Basta pensare a Cuba dove senza l’appoggio dei contadini e la costruzione di scuole, fabbriche autogestite e di ogni mezzo di sussistenza per affrontare la guerra, la vittoria non sarebbe mai stata possibile. Le rivendicazioni riguardavano il sentire generale della popolazione e non un’ideologia minoritaria che si faceva avanguardia di se stessa. Lo stesso vale per gli Zapatisti e per tanti movimenti indigeni del sud America dove le comunità in lotta decidono di armarsi per difendere la propria autonomia. Il Rojava è un altro esempio di lotta territoriale che si arma per difendersi sia dall’imperialismo americano e turco, sia dal nazismo dell’Isis. Ciò che è in gioco è la vita di un progetto politico, la libertà delle persone e l’autonomia di un’intera popolazione. Anche le Brigate Rosse erano forti e popolari finché avevano radici nelle fabbriche e l’appoggio degli operai.

Chi contrappone all’organizzazione quotidiana dal basso il mito di queste avanguardie, o dimostra un’ignoranza di base, o mente a se stesso, perché anche se si parla di contesti e di situazioni radicalmente diversi a livello storico e materiale, non esiste ne è mai esistito gruppo o progetto politico che abbia apportatato dei cambiamenti radicali senza l’appoggio della popolazione. Per questo la questione è sempre politica e strategica e mai direttamente militare. Non si può combattere una guerra, senza pensare di poterla vincere e per vincerla è necessario credere che non saremmo soli a combatterla.

Il potere è logistico o sta nei palazzi?

Che il potere sia logistico e non stia nei palazzi, così come che un paese possa stare senza governo per mesi senza mutare la propria tabella di marcia è chiaro a tutti. E’ chiaro che il potere sia ovunque, dalle relazioni alle infrastrutture, nelle nostre paure e nei nostri sogni. I palazzi sono solo luoghi di rappresentanza, mentre tutto il resto passa attraverso una rete infinita di gesti, di produzione e di governo.

La questione è che non stiamo giocando la battaglia finale, siamo anzi in una fase in cui il livello generale è basso. Che il potere non stia nei palazzi non è una consapevolezza di tutti, ma più che altro bisognerebbe rivedere la nostra strategia da un altro punto di vista. Se è vero che il potere è ovunque e non racchiuso in luoghi simbolo , è anche vero che le contraddizioni di questo sistema sono da ricercare lì dentro, e approfondendole c’è la possibilità di fare crescere la soggettività e la consapevolezza che la lotta è l’unica via. Pensiamo alla questione delle case a Milano. Aler non assegna gli alloggi, i condomini cadono a pezzi e i comitati giustamente occupano le case. Questo lo sappiamo noi, ma per chi ha già una casa i problemi sono altri: le bollette, la morosità, l’isolamento, la mancanza di aiuti dallo stato. Tutte queste persone ci vedono come parte del problema perché scegliamo la scorciatoia, la via più facile, occupare e non pagare. Riuscire a far prendere le responsabilità a chi di dovere, rendere evidenti le operazioni che i nostri nemici portano avanti, portare davanti ai loro palazzi la rabbia della gente è un passaggio a cui non possiamo sottrarci, pena diventare parte del ceto politico che tanto critichiamo. Se le case cadono a pezzi , non è semplicemente dicendo alla gente che bisogna autogestirsi che riusciremo ad arrivare a questo, ci riusciremo piuttosto lottando con queste persone, rendendo evidente che se chi di dovere non ristruttura è perché non ha alcun interesse nel farlo. Dopo la consapevolezza, il passaggio all’autonomia e all’autorganizzazione diventa una possibilità concreta, perché nella lotta saremo riusciti a creare dei legami e a vincere le paure. Superare la tanto discussa questione dei “diritti” è possibile solo dal momento in cui le persone a cui vengono negati si renderanno conto che in un sistema capitalistico non esistono “diritti” perchè ogni cosa è legata al profitto e che quindi l’unico modo per ottenere qualcosa di cui si ha bisogno è la lotta.

Una questione importante riguarda il senso che diamo alle lotte e soprattutto quando si tratta di parlare di vertenze o di “chiedere” qualcosa alle istituzioni. Anche qui il problema è stato sempre posto male, non c’è una lotta di compagni, ma una lotta in cui c’è in gioco la volontà di un territorio, di una popolazione o di una categoria sociale di ottenere qualcosa. Per ottenere questo qualcosa ci sono tre scelte:

A) La lotta dura e pura senza mediazioni, ideologica che non chiede nulla e che in questo testa a testa col nemico si dimentica che ci sono delle persone che hanno tanto da perdere e che non decidono dall’oggi al domani di occupare una casa, una fabbrica, o di andare a rubare al supermercato e molto meno hanno chiaro, al di là del semplice odio di classe, il ruolo dei padroni, degli sbirri o di qualsiasi figura prenda la controparte.

B) La lotta vertenziale tipicamente sindacale, che punta tutto sulla trattativa senza tenere conto ne del rapporto di forza, ne della crescita soggettiva. Pur di ottenere quello che vuole e dimostrare che la propria sigla sindacale, partito o collettivo contano qualcosa, è disposta persino a pacificare una situazione, congelando qualsiasi possibilità rivoluzionaria.

C) La lotta strategica, dove ci si pone il problema della crescita e ogni questione da affrontare è semplice tattica rivoluzionaria. La vertenza si fa se si ha il rapporto di forza e perché vincendo sappiamo che aumenta la consapevolezza e cresce la soggettività, perché in questo modo si rafforza il gruppo e il concetto che “solo la lotta paga” diventa reale. Ogni passaggio è valutato a seconda del contesto e della maturazione politica dei soggetti in causa e non a seconda di quello che per noi è più radicale o meno. Vincere una battaglia in cui si obbliga lo stato a mettere l’acqua a un’occupazione dopo averla tolta è più forte del fatto di attaccarsela da soli. Questo per due motivi, primo perché crea un precedente che serve a tutti quelli che lottano su questa questione e secondo perché dopo aver visto che la lotta paga, la consapevolezza della vittoria cresce e lo stato è costretto ad accettare che davanti a una lotta organizzata e forte non può competere e deve arrendersi. Per questo più che ripetere il ritornello per cui “non si chiede niente allo stato” bisognerebbe interrogarsi a fondo su quando il rapporto di forza è reale e quando si rischia di disperderlo. Se da un lato vediamo un piano locale dove molto spesso i movimenti organizzati riescono a portare delle vittorie, allo stesso tempo vediamo momenti dove quella stessa forza perde di peso e non sa come esprimersi, ad esempio nei casi delle richieste al governo rispetto all’articolo 5 del Piano Casa. Questo dovrebbe suggerirci che il piano politico puro, giocato solo nelle piazze antistanti ai palazzi del governo, è perdente perché trova difficoltà ad abitare realmente un luogo e una lotta. Un quartiere può piegare le volontà dell’amministrazione comunale facendo leva sulla forza espressa dai suoi abitanti. E’ molto difficile abitare un consiglio dei ministri o un decreto legge. La sfida è capire come infrangere questo meccanismo, come poter esprimere una potenza collettiva anche su un piano nazionale senza scadere nella contrattazione sindacale.

Il mondo che vogliamo lo costruiamo ogni giorno avendo cura della potenza materiale e dei rapporti, le battaglie politiche servono per aumentare la consapevolezza e strappare delle vittorie, per guadagnarsi l’impunità e il diritto ad esistere, non perché lo stato ce lo conceda, ma perché con la lotta e il rapporto di forza ce lo siamo guadagnati.

E’ il momento di tornare a chiedersi come fare per raggiungere i nostri obiettivi, mettere davanti la strategia agli impulsi. Se riusciamo a vedere la rivoluzione e la crescita della nostra potenza come un processo le cose ci sembreranno più chiare.

Propaganda e comunicazione nei territori

Partiamo da un handicap gigantesco, i mezzi di comunicazione di massa sono in mano ai nostri nemici e l’informazione che viene prodotta nella maggior parte dei casi è contro ogni ipotesi rivoluzionaria, contro la possibilità che la gente possa organizzarsi.

Parlare il linguaggio della gente non vuol dire tradire le proprie idee, anzi vuol dire coniugare le proprie idee nel territorio in cui si agisce, con l’obiettivo di sviluppare un sentire comune e non quello di portare i nostri contenuti puri, le tavole di noi sacerdoti della rivoluzione. La propaganda non è un affare da politicanti, è cercare di costruire un immaginario che manca. Questo va di pari passo con lo sviluppo della lotta. Ogni lotta porta con sé nuovi cori, nuove frasi, nuove immagini che accendono la gioia e la rabbia. Per sviluppare veramente un linguaggio condiviso non bisogna scendere a compromessi ma semplicemente capire quali sono i punti di partenza, le cose più facili su cui trovarsi e a cominciare dalle quali si possono intessere discorsi rivoluzionari. Ancora una volta qui è in questione la conoscenza dei luoghi e delle dinamiche: ha più senso parlare assieme a un abitante di come il nostro palazzo, quello in cui viviamo tutti assieme stia cadendo a pezzi da anni nell’indifferenza delle varie amministrazioni piuttosto che ripetere ossessivamente che “noi non paghiamo nulla” perché è giusto così. Se smettiamo di pensare a quali sono i contenuti “da compagni” e a quali possono essere invece i discorsi di un quartiere in lotta ci accorgiamo che è possibile sviluppare qualcosa di più, che ci supera e che va oltre noi facendo crescere una dimensione di lotta più ampia.

Condividere e mettere in comune dei saperi nel campo della comunicazione significa produrre un nuovo linguaggio fatto non solo d’immagini, di manifesti e di frasi, ma anche di gesti. Destabilizzare l’egemonia culturale e creare un nuovo immaginario ci permette di dare forza e consistenza al mondo che vogliamo costruire e che deve essere il mondo di tutti, in cui tutti si riconoscono perché ne va della nostra quotidianità, della nostra felicità e della nostra vita.

Disattivare la contro-insurrezione

In tutti questi anni abbiamo subito innumerevoli attacchi da parte della polizia e della magistratura che in difesa dello stato avviavano inchieste, elaboravano loschi teoremi giudiziari e colpivano tanti compagni generosi che si spendevano nelle lotte. Allo stesso modo hanno attaccato gli spazi che abbiamo sottratto all’abbandono e al degrado, i luoghi in cui abbiamo sperimentato un modo diverso di intendere le relazioni, gli affetti, la lotta e la vita. Spazi dove la solidarietà e l’autorganizzazione prendevano il posto della solitudine e dell’egoismo.

Ci hanno colpito per impedire la contaminazione, per evitare dei possibili che si aprivano, per evitare che prendessimo più forza, costringendoci sulla difensiva, facendoci combattere una guerra di logoramento. Questo perché ci obbligano a porci su un piano militare che in mancanza di una forza capace di mettere in discussione l’attacco subito, svelando il vero obiettivo dello stato e cioè impedire l’organizzazione al di fuori delle dinamiche del capitale, ci ha fatto retrocedere invece che avanzare, tornare spesso a rincominciare da capo.

La contro-insurrezione agisce non tanto per punire, ma piuttosto per prevenire, per imporre il proprio governo sui corpi e sulle menti. Si muove invisibilmente tra le aule delle scuole e i corridoi delle università, tra i cortili dei quartieri popolari e i reparti delle fabbriche. Ciò che ora non è possibile, è merito della contro-insurrezione. Questa agisce dividendo, ricattando, imponendo l’egemonia culturale dello stato attraverso l’uso massiccio dei mezzi di comunicazione e di una tecnica di polizia che fa di ogni cittadino un agente non retribuito del capitale. In questo modo ci hanno isolato dal contesto generale, dal resto del mondo, ci hanno reso delle caricature di noi stessi togliendoci il terreno su cui potevamo camminare.

Se in questi anni siamo stati i protagonisti e i destinatari di tante delle operazioni politiche della contro-insurrezione non è perché eravamo forti, ma perché la nostra strategia era debole e le nostre barricate non erano solide, ma sopratutto perché abbiamo permesso ai nostri nemici di prosciugarci il mare dove potevamo nuotare. Dobbiamo partire da qui, da ciò che non è stato e poteva essere, da ciò che c’è già per cercare di impedire che possa essere distrutto.

E’ arrivato il momento di non cadere più nella trappola, nell’auto isolamento in nome di qualche principio o ideologia che fa però fatica a radicarsi e a diventare desiderabile. Dobbiamo riprendere la rotta, mettendo al centro non solo i desideri, i sogni, ma anche una strategia in cui essi si possano realizzare. Sopratutto dobbiamo immergerci nel mare delle contraddizioni che ogni territorio o ambito di lotta ha, perché prima di qualsiasi battaglia politica, prima dello sviluppo di un piano di consistenza comune, ci sono le barriere della diffidenza, del linguaggio e del sentire che sono da abbattere.

Se riusciamo a fare parte di un territorio, se costruiamo delle relazioni e dei rapporti di fiducia, se diamo un senso agli spazi che viviamo e attraversiamo, se mettiamo in comune saperi e esperienze, affrontando insieme le problematiche e trovando delle risposte, riusciremo a sviluppare gli anticorpi alla contro-insurrezione. Non perché riusciremo ad evitarla, esiste una guerra civile e in questa prendiamo parte, ma perché non riuscendo ad ottenere il proprio obiettivo attraverso la repressione, la contro-insurrezione perde la propria essenza e quindi si disattiva.

L’ unico modo che abbiamo per distruggere la frustrazione e l’impotenza accumulata da anni di sconfitte e strategie contro-insurrezionali vincenti, è quella di cominciare qui e subito a costruire una potenza reale che si nutra delle relazioni e delle azioni che riusciamo a intessere ogni giorno, all’interno del territorio in cui scegliamo di muoverci perché la rivoluzione non sia più un sogno di pochi, ma diventi un’ esigenza collettiva.

Non un’isola felice ma una comunità in lotta

La forza di una comunità in lotta è data dal grado di coinvolgimento dei suoi membri, di chi vive quel territorio, sia questo un’ università, una fabbrica, una valle, un quartiere, una frontiera e dalla forza collettiva che permette di affrontare e superare insieme le paure, di crescere perché è in gioco il senso che diamo alla nostra vita e a quella degli altri. Connettersi, contaminarsi, mettere in relazioni esperienze diverse. Condividere a livello locale, nazionale, europeo e globale ciò che caratterizza la nostra lotta, quello che abbiamo imparato sul territorio, mettere a disposizione mezzi per far crescere altre comuni. L’egemonia, se di questa bisogna parlare, non riguarda un gruppo di potere, ma una potenza collettiva, un modo di abitare il mondo, un modello culturale dal basso.

Una comunità che si pone come obiettivo quello di costruire un modo diverso di vivere e di abitare un territorio, se si pone in un orizzonte di allargamento, non può che essere conflittuale, perché in rottura con il modello culturale egemone. La città si espande, si trasforma, il capitalismo si ristruttura e ogni cosa al suo interno viene trasformata se non è capace di dotarsi di mezzi materiali, di un’organizzazione pratica di difesa e attacco e di una produzione infinita di saperi e immaginario capace di delineare una geografia diversa in grado di rendere un territorio impenetrabile da qualunque strategia di recupero governativo. I nostri mezzi, la nostra produzione di saperi e immaginario e la nostra forza difensiva e offensiva devono agire in modo armonioso.

Pensare il conflitto come strada necessaria per far avanzare la rivoluzione, partendo dal rapporto di forza e dalla consapevolezza collettiva della battaglia che si combatte. Non esiste qualcosa di giusto o sbagliato in assoluto, ma un modo di agire che può nuocere al nemico, farlo retrocedere, coinvolgere il territorio. Chi non tiene conto del contesto, della maturazione politica e dei rapporti di forza è condannato a combattere una battaglia che è persa di partenza perché strategicamente debole e politicamente insostenibile.

___________________________________________

I tempi che stiamo vivendo sono tempi difficili, il capitale attacca a 360 gradi i movimenti e le conquiste vinte con il sudore e con il sangue di chi ha lottato nel passato. Gli scenari che ci troviamo davanti sono sconcertanti, basti pensare alla guerra tra poveri dilagante, al razzismo, alla risposta dei lavoratori e degli studenti agli attacchi del governo. Tutto questo ci racconta di anni di separazione e desolazione. I vuoti sono tanti e sicuramente non è dovere del governo o dei padroni rendere desiderabile la lotta e il cambiamento alla gente. E’ invece compito nostro e possiamo dirci con tutta tranquillità che anche in questo siamo ancora carenti poiché siamo i primi a non prenderci cura del mondo che vogliamo costruire e della strategia che ci permette di avanzare.

Le possibilità ci sono, bisogna coglierle, tornare a chiederci cosa intendiamo per vittoria. Cambiare rotta e riprendere a navigare. Non ci sono manuali, ne si può trapiantare un’esperienza su un altro territorio, questo perché ognuno di questi ha le proprie caratteristiche, i propri ritmi e le proprie dinamiche. Si può invece, ed è auspicabile farlo, prendere spunti e cogliere sfaccettature differenti da ogni esperienza di lotta, per quanto lontana essa possa sembrare.

Questo testo nasce da un’esperienza comune, vissuta sul territorio Milanese e non solo, dopo anni di lotte, vittorie e sconfitte, di gioie e delusioni, siamo tornati a mettere in discussione la nostra strategia e a reindirizzare il nostro agire. Continueremo a viaggiare e a imparare da tutto ciò che è in movimento e da chi si interroga su come crescere, su come avanzare. Questo è un contributo destinato a tutti: ai pessimisti e a chi ci crede ancora. Abitare e lottare in un territorio vuol dire vivere già un mondo nuovo.

Ci vediamo sulle barricate.

info: autonomiadiffusa@inventati.org

![RADICAL MIGRANT SOLIDARITY [ITA – 2/4]](https://noborderlab.noblogs.org/files/2016/04/calais-4-672x372.jpg)